「浦安と船橋はよく取り上げられるのに、なぜ市川はすっ飛ばされるの?」問題 ~ STAY HOMEからのMORE and MORE 市川キャンペーン 勝手に実施中

「漁師町」というイメージが浦安と船橋にはあるのに、なぜかその間にある市川にはありません。

もっとはっきりと言いましょう。

影が薄い。

|

| 海岸線の様子 グーグルより |

その原因は、江戸時代(1603~1867年)にあるのかもしれません。

江戸幕府初代将軍といえば、かの徳川家康。家康は「塩は軍用第一の品、領内一番の宝である」と考え、行徳を幕府直属の天領として、塩業を保護しました。

逆を言えば、監視。目の前にはせっかく海があるのに、塩業しかやっちゃいけないような状況になったわけです。

|

| 徳川家康 ウィキペディアより |

一方、船橋は、将軍家に魚介類を献上する「御菜の浦」とされたことから、広大な漁場を占有できたのです。

浦安については、船橋と漁場を争ったり、浦安の中でも漁場を争ったりしたという記録があるとのこと。

行徳、つまり市川については、漁業に関係する争いにすら参加できないような状況でした。ただ、塩業のおかげで船による物流が盛んで、たくさんの人も行き交うようになったのですから、市川の人たちもそれはそれでよかったのでしょうね。

|

| 1812年に建てられた常夜灯 |

しかし、瀬戸内海の沿岸で生産された塩が出回るようになり、幕府の保護も薄くなって、塩業は衰退していったようです。

そんな状況になってからも、海で漁をする権利が市川の人たちにはなかったのです。

|

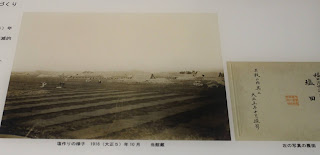

| 1916年に撮影された塩作りの様子 |

1909年(明治42年)頃には、船橋と浦安から漁場を借りて、海苔の養殖業が始まったそうです。目の前にある海なのに“借りもの”だったのですね。

「こんないびつな状態はおかしい!」という考えは、行政サイドにもあったようです。「個人漁業権者は、本来漁民全体の総有であって総合利用すべき水面を漁業権の力によって他の漁業を排除して自己の漁場として独占し、私的利益のために全体の生産力を犠牲にして漁利を襲断するとともに漁場の管理権を握ることによって漁民を支配」していたと、水産庁経済課が作成した『漁業制度の改革:新漁業法条文解説』に書かれています。

要するに、人気ドラマの「水戸黄門」に登場する越後屋的な人物が、漁場を牛耳っていたために、周りの人たちが漁に出られてなくて生活に困る上、漁業全体としての生産性も落ちていたようですね。当然です。

1950年(昭和25年)に新漁業法が施行されて、市川もようやく漁業権が獲得できました。

1975年(昭和50年)頃まで、妙典での漁業は秋から春にかけて海苔の養殖、春から秋にかけてはレンコン栽培と、半農半漁の形態だったそうです。その背景には、漁業権の獲得が遅かったことも関係しているのでしょう。

漁業権に関係する制約のほかにも、災害や公害などでダメージを受け、大変な状況を乗り越えながら、現在の市川の漁業があるのですね。

海に面しているとはいえ、これから「漁師町」というイメージを打ち出すのは厳しいものがあります。その点では、全国ネットのテレビ番組にすっ飛ばされるのも仕方がありません。

だったらなおさら、市川に住んでいる私たちが、市川の海や川や特産品に目を向けていきたいですね。

STAY HOMEの今こそ、市川市民は市川を楽しみましょう!

『クラナリ』ではMORE and MORE市川キャンペーンを勝手に実施しています。

■関連記事

「浦安と船橋はよく取り上げられるのに、なぜ市川はすっ飛ばされるの?」問題

https://life-livelihood.blogspot.com/2019/12/blog-post_4.html

市川産! 豊かな東京湾の恵みを蓄えた海苔の直売は6月30日まで ~福田海苔店

https://life-livelihood.blogspot.com/2019/06/630.html

■参考資料

歴史からたどる漁業制度の変遷 その8─ 働く漁民への漁場の解放 ─

https://www.nochuri.co.jp/report/pdf/nri1811re8.pdf

市川市ホームページ 市川市の水産業

http://www.city.ichikawa.lg.jp/eco02/1111000022.html

市川のノリづくり

https://www.city.ichikawa.lg.jp/gyo06/1111000024.html

このまちアーカイブズ 千葉県 市川・浦安

https://smtrc.jp/town-archives/city/ichikawa/p05.html

Leave a Comment